おはようございます!

敷信みのり保育所は、出勤したらすぐに担当クラスに向かいます。

今日は、担当している子どもたちは3人とも、太谷さんの出勤より早く登所していました。

早朝担当の保育士から、子どもたちを引き継ぎます。

農吉の保育所では、乳児クラスに「担当制保育」を導入しています。

朝、最初に、担当している子どもたちの鞄の中身を出します。

(おむつは、紙おむつの子もいれば、布おむつの子も。保護者さんの意向に対応しています。)

保護者さんからの伝達事項に、目を通します。

太谷さんが担当している子どもたちは、3人。

Oちゃん、Tちゃん、Yちゃんです。

Oちゃん、おしっこ行ってきていい? (イヤイヤ)

じゃ、先にTちゃん、一緒に行く? (OK)

トイレを促すときも、子どもたちの意向を尊重します。

ゼロ歳は、トイレの場所に慣れ、トイレに行く習慣をつける年齢です。

太谷さんは、担当する子どもたち一人ひとりの排尿間隔を把握していて、その時間の感覚を意識して、声をかけます。

子どもたちが、自分自身の感覚に注意を向け、自分の意思を大事にして、自律してトイレにいけるよう心がけているのです。

自分のおむつを自分で持って、トイレに向かうOちゃんです。

太谷さんが、トイレの対応などで不在のときは、

太谷さんが担当している他の子どもたちは、

「副担当」や他のスタッフが見ています。

これは、担当制保育の、役割分担の一端です。

原則的には、担当保育士だけが、担当の子どもたちの育児をするのですが、

担当保育士がいないときや、何かから手が離せないときは、

副担当の保育士が、ヘルプに入って育児をおこないます。

子どもたちは、いまは「保育所でのお母さん(=担当保育士)」が、他の子どもの育児をしていて不在であること、

その仕事が終われば、また戻ってくること、

その間は、「他の大人」が、自分たちを見守ってくれることを、ちゃんと理解しているので、いつも落ち着いています。

天気の良い日は、

靴下と靴を履いて、園庭に遊びに行きます。

写真から、子どもたちが、あまり(大げさに)笑ったり、泣いたり、怒ったり、していないことが伝わるでしょうか…。

農吉の保育所では、「流れる日課」をひとつのキーワードにして、保育をおこなっています。

子どもたちのペースを優先して、そのペースを妨げないように大人が行動しており、

大人が、子どもたちを何かの方向に「誘導」するということをしません。

子どもたちを「静かにさせ」たり、逆に「盛り上げ」たり、することはありません。

そのため、保育所は、おおむね一日中、「静かに」時が流れます。

大げさな喜怒哀楽はありませんが、子どもたちは、自分たちの感情の動きを、大人たちがしっかり受け止めてくれていることを感じています。

この日のひよこ組も、特に午前中は、ほとんど「音」がありませんでした。

ゆっくり・ゆったりと、みんなが同じ時を過ごしています。

ジャンパー着ようかね~。

このT2くんは、太谷さんの担当の子どもではないのですが、担当保育士さんが今は不在なので、太谷さんが「副担当」として育児をしています。

このように、担当制保育を導入しながらも、必要に応じて柔軟に対応します。

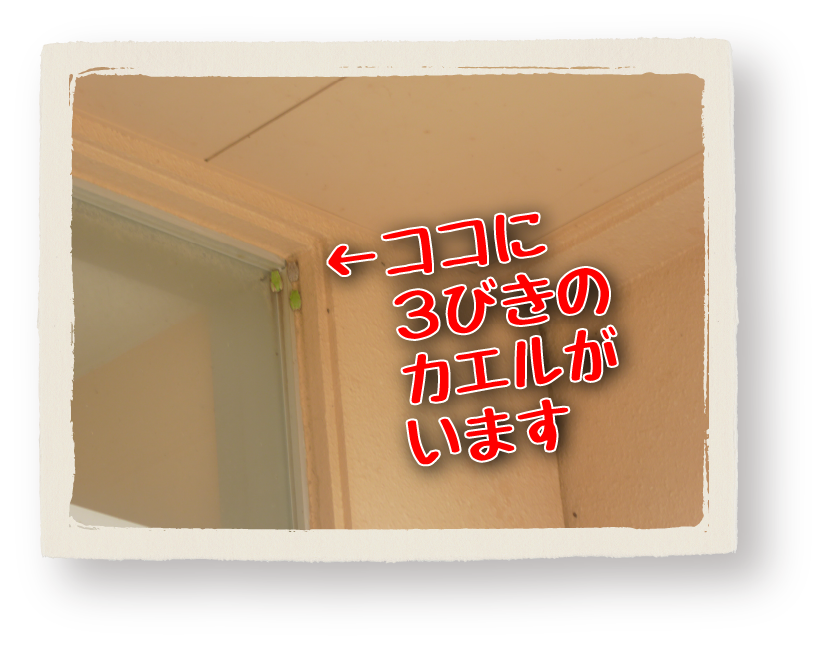

さて、お外に出るんだけど…

出入り口の、あそこにいる、カエルが気になるんだよね…

あんなに高いところにいるのに、みんな、よく見つけたねー

あの場所に、カエルたちがいつも何匹かいるのだそうです

棒を取り出した太谷さん…

「分かった分かった…捕ってあげるよー」

この棒の、先っぽにカエルが…(笑)

Tちゃん、怖いんだけど、興味があるんだよね…。

距離を保ちながら、カエルをじっとみつめるTちゃん…。

Oちゃん、靴履くよー

子どもたちが、プランターのトマトに気づいて指差しをしていたので、「トマトがあるね」と言葉で伝えました。

今日は、他クラス(さくら組)の子どもたちも、園庭に出て遊んでいます。

ひよこ組は、一番ちいさいクラス。

年中・年長の子どもたちから見ると、一番ちいさくてかわいくて、興味津々なのですね。

農吉の保育所では、できるだけ、異年齢の子どもたちが触れ合う機会を多くつくるようにしています。

Tちゃんの目には、お兄ちゃん・お姉ちゃんの姿が、大きく映っているんでしょうね!

ひよこ組の子どもたちは、この砂山より先(写真手前)には「行かない」ということになっているのですが、

好奇心旺盛で、幼児組に兄弟のお兄ちゃんがいるTちゃんは、ついつい、砂山を乗り越えたくなってしまうようです。

子どもたち一人ひとりの、自由な意思と行動を尊重しながらも、いつも見守っています。

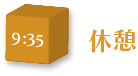

外遊びの途中、担当の子どもたちを他のスタッフに任せて、太谷さんは休憩に入ります。

休憩室では、フリー(特定の受け持ちクラスがない)の保育士・Aさんと一緒になりました。

他愛ないおしゃべりもしますが、

子どもたちの体調や、休んでいる子たちについての情報交換、クラス運営で改善できる点はないか…など、

休憩室は、大切なミーティングの場にもなるようです。

さて、休憩を終えて、園庭に戻った太谷さん。

ひよこ組の外遊びは、子どもたちの体力を考えて、1時間程度としているので、おもちゃを片付けて、そろそろクラスに戻ります。

声をかけられて、喜んで部屋に帰ってきたけど、部屋に戻ったあと、

もっと外にいたかったTちゃんが、大泣き中…。

保育スタッフのYさんが、Tちゃんと一緒に過ごしてくれています。

今日は、Yちゃんがずっと抱っこをねだってきます。

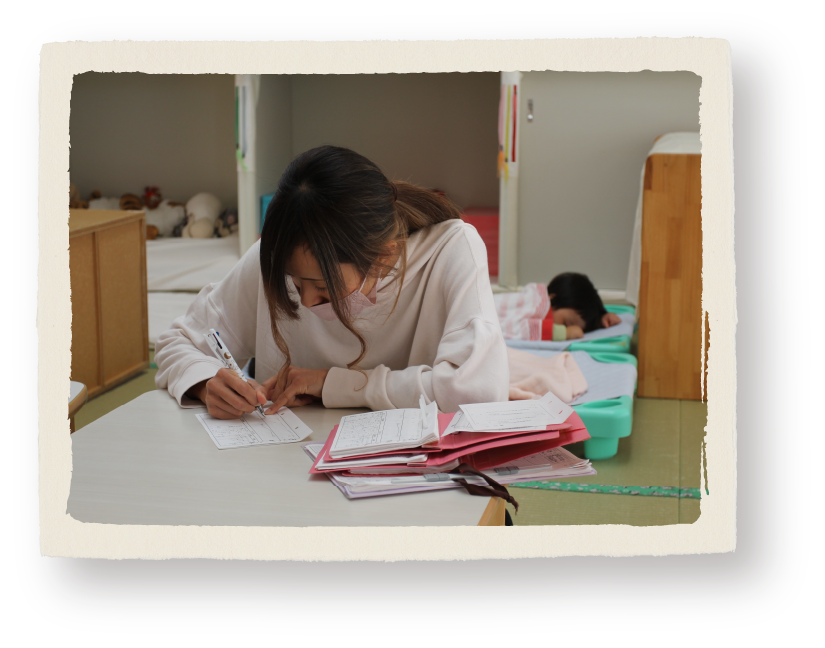

クラスに、食器と給食が運ばれてきました。

準備をして、検食します。

検食では、給食の味、食材の大きさ・固さなどを確認します。

給食は、園内の調理室で、毎日手作り。

子どもたちが、手作りのあたたかいごはんを食べることは、とっても大切ですよね!

また、農吉の2つの保育所では、年齢や成長の進度に合わせて、給食の食材の大きさ・固さも調整しています。

3人のうち、順番が最初なのは、Tちゃん。

一人ひとり、太谷さんと1対1で、食事をとります。

手づかみで食べられるスティックは、自分で食べます。

食事が終わり次第、お昼寝です。

自分が寝る場所も、毎回決まっているので、子どもたちが迷うことも、戸惑うこともありません。

「毎日、同じ場所」「毎日、同じ順番」。

この「毎日、同じ」手順であるということが、安心感を育み、子どもたちの情緒の安定につながっていくそうです。

Tちゃんを寝かしている間、Oちゃんが近くにきましたが、

後から自分の順番が来ることが分かっているので、駄々をこねたりすることはありません。

2番目は、Yちゃん。

食事が終わったら、Yちゃんもおやすみ…

3番目のOちゃん。

静かに落ち着いて、待っていてくれました。

最後のOちゃんが寝たので、給食の後片付けをします。

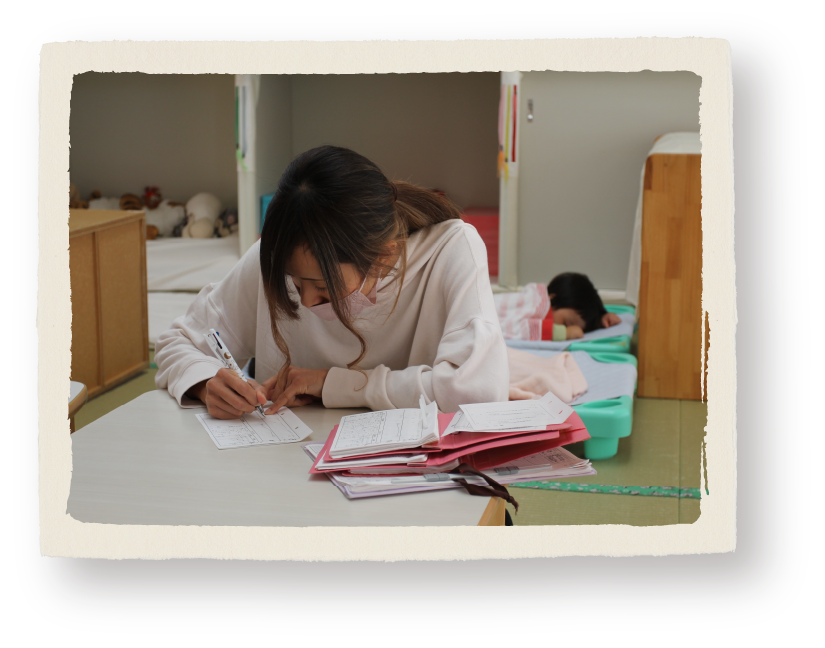

一緒にひよこ組を担当している保育士のMさんと、保護者からの連絡事項を共有しながら、午前中の保育を振り返ります。

子どもたちのことで、気になったことも、確認しあいます。

(熱、咳、他の子どもとのやり取り、成長について など)

Aちゃんは、ちょっと咳してるね。幼児組のお姉ちゃんは、休んでなかったっけ?

Bちゃんは、最近、オウム返しがすごい。こんな言葉も知ってたよ。

Cちゃんは、「ありがとう」を絶対に言うよね。素敵!

Dちゃんは、最近おしっこの感覚が短い…寒いからかね? 体調?

そういえば、Eちゃんも。外遊びのときに、お茶を飲むからかな?

Fくんは、今日は泣いてないね。昨日は、こけて泣いていた。靴が、少し大き過ぎるよね? 何度もこけるようなら、声をかけてみよう。

連絡帳。一人ひとりに、向き合うコメントを書いていきます。

補助スタッフの二人も一緒に、給食をいただきます。

ここでも、子どもたちに関する情報交換。午前中にあったことの共有をします。

時々、子どもたちが起きそうになりますが、問題がなければ、再眠できる環境をつくります。

最後に寝た子も2時間寝られるだけの、お昼寝の時間をしっかりとっています。

毎日この時間に、乳児クラス(ひよこ組・つくし組・よもぎ組)の代表と、主任保育士が、子どもたちの様子(体調など)や、明日の活動内容などについて、話し合っています。

午前中の子どもたちについて、情報共有。

ひよこ組から…子どもたちのうち2人ほど、咳をしています。

Yちゃんが、いつもと様子が違っています。

明日の朝の人員配置、夕方の外遊びは、どうしますか?

昨日、庄原保育所で公開保育がありました。内容は…

…などなど。短い時間でしたが、充実したミーティングになっていました。

Oちゃんの「保育所でのお母さん」は太谷さんだけなので、担当の子どもたちに何かがあったら、最優先!

Oちゃんは、午後のミーティングで太谷さんが不在のあいだ、ずっと泣いていたそう…

太谷さんが帰ってきたら、すぐに泣き止みました。

1対1の関係が、しっかりできています。

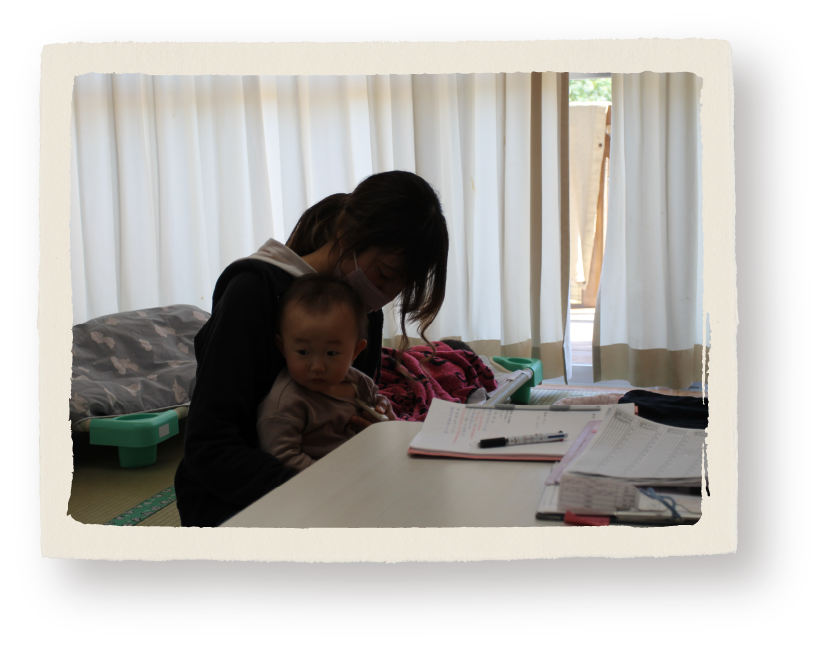

Yちゃん、再度検温…少し熱があるようです。

事務所に移動して、副所長に報告して、

Yちゃんの保護者さんに、お電話します。

保育所での様子をお伝えし、お迎えをお願いしました。

お母さんに、昨日から今朝にかけての様子を、教えていただきました。

今日のおやつは、手作り「アップルパン」です。

(給食もおやつも、たまご・乳は除去されています。)

Oちゃん、Tちゃん、おやつですよー。

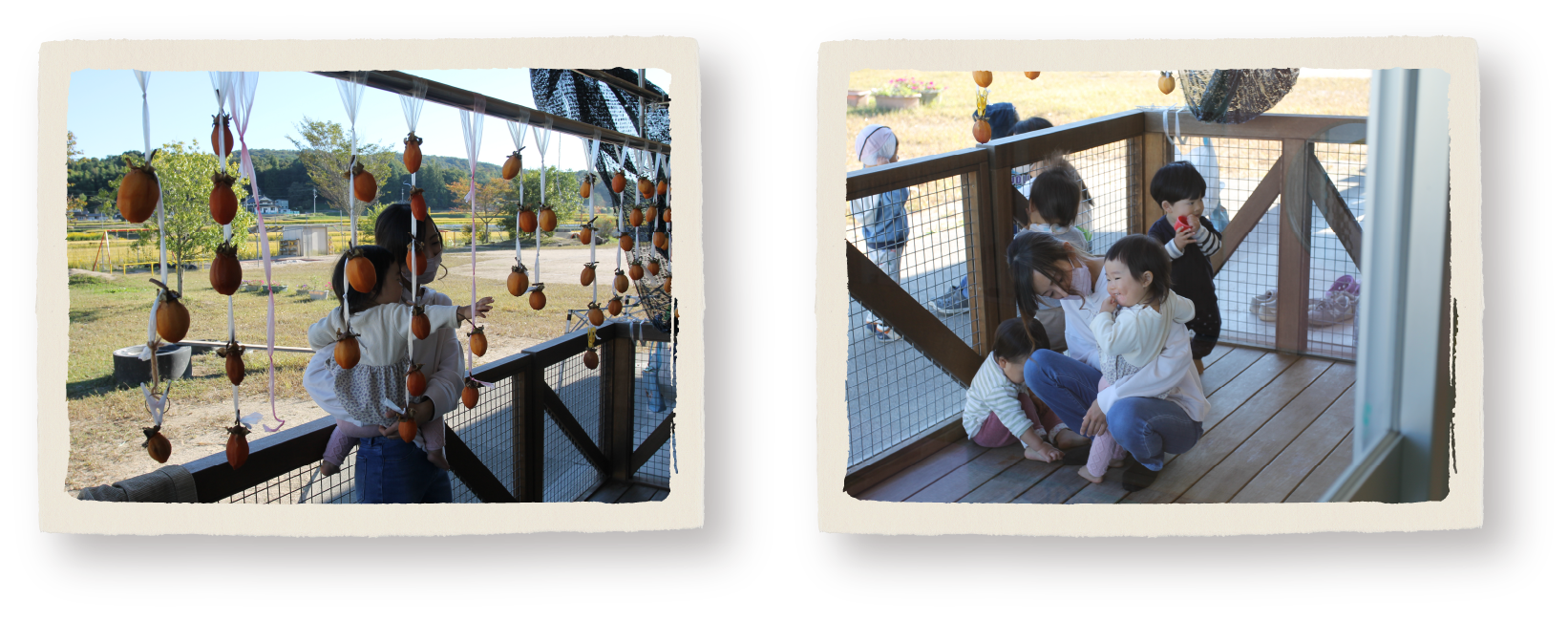

お天気が良くて、気持ちが良いので、みんなでテラスへ出て過ごします。

お隣の部屋の、つくし組のお友だちも一緒に。

太谷さんは食育に関心があって、この干し柿も、「秋の風景として、子どもたちの記憶に残ったらいいな」…と考えて、テラスに吊り下げているそうです。

担当していない子が近寄って来ても、必要があるとき以外、むやみに抱っこはしません。

これは、特定の大人(=担当保育士(保育所でのお母さん))とのあいだで、1対1のしっかりした「安心感」を育むためで、理由があることなのです。

Tちゃんも熱があるので、保護者さんに電話します。

保育所での様子を伝えて、お迎えをお願いしました。

太谷さんが、Tちゃんの保護者さんへの電話で不在のあいだ、Oちゃんがまた、ずっと泣いていたようです。

Oちゃんは、夕方になったら、寂しくなるのかも知れませんね…。

帰ってきたよー

TちゃんとOちゃん、ちょっとだけ太谷さんの取り合いになったようですが…

大丈夫よ、ふたりのこと、どっちも気にしてるよ!

家での様子、保育所での様子…お互いに、気になることを伝えます。

担当している子どもたちが決まっているので、保護者さんとの関係も作りやすいです。

保護者さんの立場からも、担当保育士さんが、子どもをしっかり見てくれているのは安心できることと思います。

子どもたちの成長段階を、保護者さんとの会話の中で確認します。

太谷さんの姿が見えなくなっても、手を振り続けているOちゃん。

今日も、楽しい一日だったのでしょうね!

だんだん子どもたちの数が減っていくので、つくし組の部屋で、みんなで一緒に過ごします。

今日は、太谷さん担当の子どもたちはみんな降園したので、あとは見守りです。

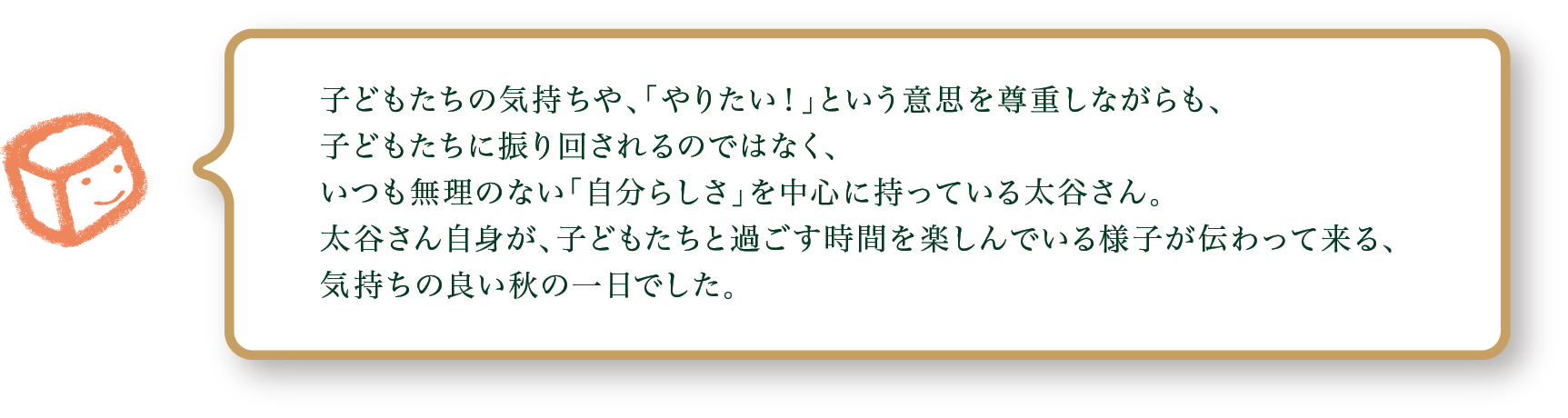

保護者さんに、保育所での子どもたちの姿と、保育所の様々な活動を知ってほしいですね!

本日の業務は、17:30で終了です。

お疲れさまでした~!

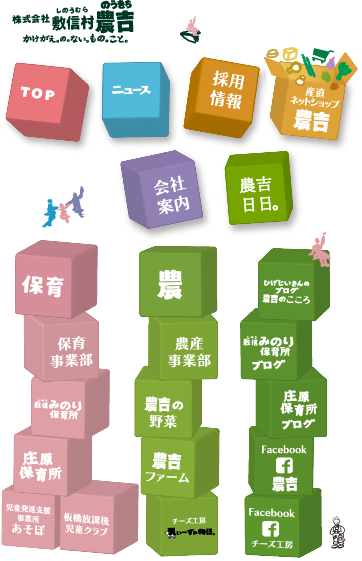

©株式会社敷信村農吉 2019 All Rights Reserved.

©株式会社敷信村農吉 2019 All Rights Reserved.