【募集】新規就農者、農地貸出します。

「農業の後継者を育成したい。」

そんな想いから、(株)敷信村農吉が管理している農地を、無償で貸し出すことにしました。

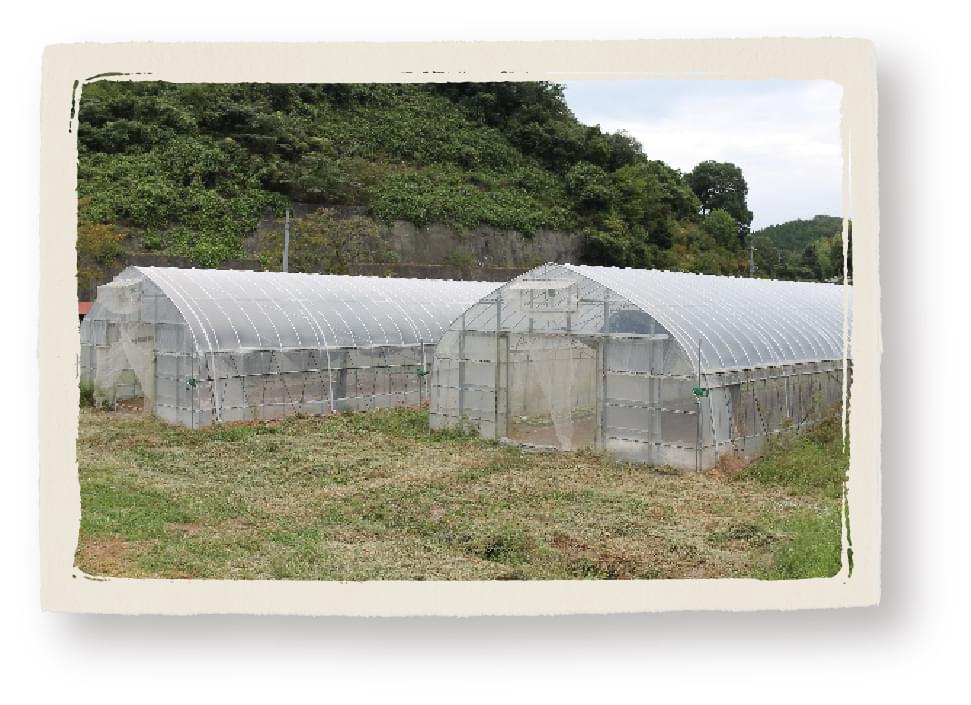

【貸し出す物】

・農地約26アール

・ハウス4棟

・農機具

【条件】

・作った農産物を、(株)敷信村農吉に出荷できる人

・広島県の慣行レベル(※)と比較して、農薬・化学肥料の使用量が「0%~50%未満」で農産物を作ること

・失敗を恐れず、やる気があること

(※)慣行レベル…同じ地域で同種の農作物について、慣行的に行われている農薬の使用回数や、化学肥料の窒素成分量などを数値にしたもの。この慣行レベルに比較して、「節減対象農薬の使用回数が5割以下」かつ「化学肥料の窒素成分量が5割以下」であることを証明すると、「特別栽培農産物」と表示することができるようになります。 詳しくは、広島県のホームページhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/84/tokusai.html

【費用】

・農地の貸し出し費用は無償です。

・水道代は自己負担でお願いします。

育てる農産物の品目は、問いません。

(株)敷信村農吉 農産事業部では、旬の農産物を出荷者さんから買い取らせていただき、広島市内の飲食店やこだわりスーパー、ネットショップで販売しています。

農業で独立したい方、道具やノウハウなど、可能なサポートをします。

上記の条件に見合った農産物は、農吉で買い取ります。

ぜひ、チャレンジしてみてください。

ひげじいさん(中岡社長)の面談あります。

興味のある方は、(株)敷信村農吉へご連絡ください。

電話:0824-72-2062 (本社:平日9:00~17:00)

ーーー

*地域外から希望される方へ。

庄原・三次への移住も大歓迎です。

住居探し等はご自身で行っていただきますが、庄原市では空き家バンクや、各地域(自治振興区)空き家調査等を独自で取り組みもあり、行政や地域と繋ぐことはできます。

ぜひ一度、ご相談ください。

©株式会社敷信村農吉 2019 All Rights Reserved.

©株式会社敷信村農吉 2019 All Rights Reserved.